虚空蔵山(こくぞうさん)は、 篠山市と三田市の境をなす標高596mの山で、むかしは岩辻山と呼ばれていた

そうだ。推古天皇の時代、聖徳太子が夢のお告げによって三田市側の中腹に虚空蔵堂を建立したことから

虚空蔵堂山と呼ばれるようになった。盛時は本堂の他に毘沙門堂、薬師堂、仁王門などの七堂伽藍が

あったというが、現在ではわずかに虚空蔵堂が残るばかりである。とはいえ、境内に残る姫路の書写山円教寺、

彦根城のものと同型という鯱(しゃちほこ)瓦、

役の行者堂、本堂後方の山腹にある平坦地などにかつての名残を感じることができる。

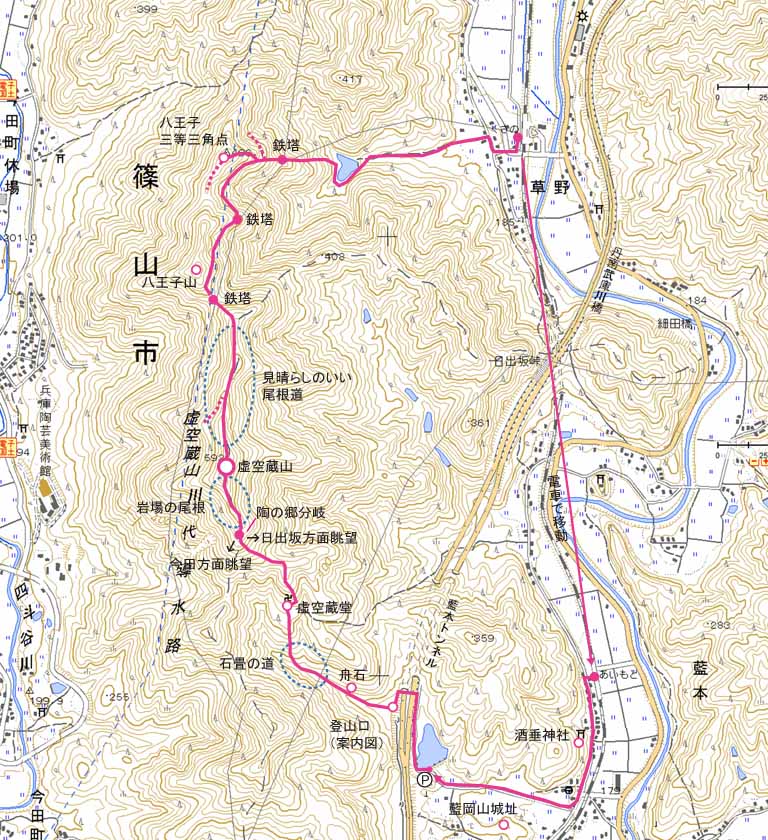

虚空蔵山へはJR藍本駅から酒垂神社を経て虚空蔵堂に至る表参道と、藍本駅の北側より登る裏参道がある。

さらに、東北方の草のから登る道、西方の今田から登る道などもある。表参道は往時の石畳や石段、

参拝者が手を清めたという石舟などが残り、案内板や道標も整備された歩きやすい道で週末ともなれば

多くの登山客で賑わっている。本リポートは表参道をたどって虚空蔵堂から山頂へ、

その先の北尾根をたどって八王寺山の三等三角点をめぐり草野駅までを縦断した。

|

|

藍本駅すぐの酒垂神社(10:27) ・登り口の標識 ・舞鶴道手前の池より虚空蔵山方面を見る ・舞鶴道を潜る ・道標 ・登り口(10:50=案内図あり)

|

素朴な祭祀-山ノ神 ・爽やかな新緑の道 ・石舟-手を清める(10:58) ・石畳の道 ・空堀状の道 ・虚空蔵堂へ

|

虚空蔵堂はまことに立派なお堂で、地元では親しみをこめて「虚空蔵さん」とも呼ばれている。ある年、

干ばつが続き困った村人達が「虚空蔵さん」で雨乞いすると大きな黒い蛇と白い蛇が現われ、雨が降ってきた。

この様子を見ていた二人の村人も幸せになり、「黒蛇、白蛇に出会うと幸せになる」と言い伝えられるように

なったという。一方、虚空蔵山東側には「うばが谷の水」とよばれるところがあり、

飢餓や厳しい年貢の摂り立てに苦しんだ農民の悲哀から生まれた「姥捨て伝説」の話が残されている。

|

|

立派な虚空蔵堂(11:13) ・鯱瓦 ・揃いの赤い毛糸帽の地蔵様 ・お堂址か?…平坦地(11:34) ・虚空蔵山を遠望 ・急坂を攀じる ・陶製の「陶の郷」との分岐標(11:50)

|

|

|

藍本方面を見下ろす(15:01) ・枚葉状の岩 ・岩場の道が続く ・頂上が見えた ・頂上に到着(12:04) ・頂上より西光寺山を遠望

|

|

北の尾根道 ・遠くに海見山 ・驚きの道標(12:54) ・分かりやすい道 ・岩場もあったりする ・八王子山の三角点(13:59)

|

|

虚空蔵山を振り返る ・鉄塔から三角点を振り返る ・要所に道標が(14:36) ・岩場を下るり ・溜池より虚空蔵山を見る ・草野駅で電車を待つ(15:23)

|

| 出会った─ |

|

|

山躑躅 ・西洋蒲公英 ・猩猩袴 ・散り初めの桜 ・咲き遅れた山椿 ・岩に菫 ・道端の菫

|

さて、表参道の最初の道標を曲がった左手に見える小山は藍岡山城址で、戦国時代、一帯を領していた

藍氏の居城であったという。登山道右手山麓の古い墓地があり立ち寄ってみると「丸の内に桔梗と二つ引」と

でもいうのだろうか珍しい紋が据えられ、名字も森鼻という珍しいもので、

帰宅してのちに調べると藍氏とともに豊臣秀吉軍を迎え撃った本庄丸山城主森鼻氏の子孫にあたる家らしい。

虚空蔵山は低いながらも起伏に富んだ山で、阪神方面からのロケーションもよく、

宗教の山らしく有難い話、悲しい話も伝えられている。

界隈には戦国時代の山城、戦国以来の歴史を伝える家との出会い、日本三大古窯の一である丹波焼とのふれあいもある。

単純な山歩きだけに終わらない、民話や歴史、伝統の技など…プラスの味わいを楽しめるところといえそうだ。

|

|

【登山メモ】 |

酒垂神社スタート:1025 → 舞鶴道トンネル → 登り口:1050

石舟(霊水):1055 → 虚空蔵堂:1113 →陶の郷分岐:1150 → 頂上:1204(昼食) → 注意道標:1254 →

八王子山三角点:1359 → 鉄塔:1435 → 草野側の溜池:1500 → 草野駅:1520

|

|